Besuch in Bad Laer

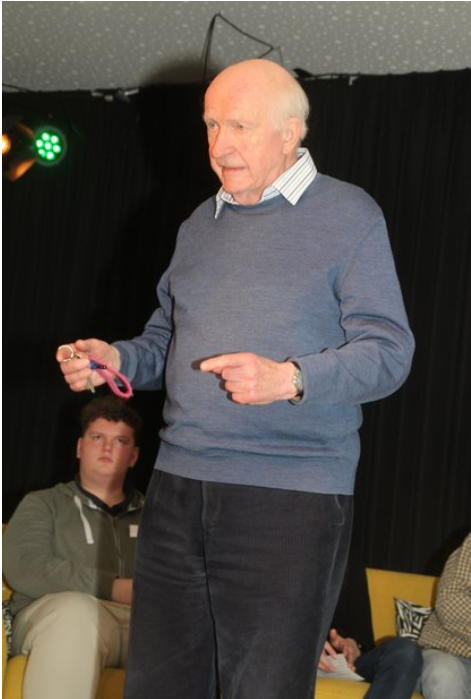

Bad Laer. Einen ebenso lehrreichen wie beeindruckenden Geschichtsunterricht der besonderen Art erlebten jetzt die Schüler der Geschwister-Scholl-Oberschule in Bad Laer. Hans Heller war als Zeitzeuge des Nationalsozialismus eingeladen und berichtete über verschwindende Juden und vom Glück an der Flak.

Anlass war der 87. Jahrestag der so genannten Machtergreifung Hitlers und der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933.

Zeitzeugen, die authentisch aus eigenem Erleben vom dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte berichten können, werden durch natürliches Ableben immer seltener. Heller, Jahrgang 1927, stand den Schülern der Jahrgangsstufen sieben bis zehn über das alltägliche Leben im Nationalsozialismus Rede und Antwort. Inhaltliche Schwerpunkte waren Schule und Erziehung, die Hitler Jugend (HJ), Jugendliche als Helfer am Flak-Geschütz sowie die Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung.

Die moderierenden Schüler Malina Niebrügge, Patricia Kletke, Julius Brandt und Fabian Brickwedde hatten sich Fragen im Wahlpflichtkurs Politik der Klassen 9 und 10 unter dem Konrektor Klaus Berdelmann erarbeitet. In Fragen zu seiner Kindheit und Jugend blieb Heller ebenso offen wie auch zu seinem späteren Dienst als Flakhelfer der Luftwaffe der Wehrmacht. Zur Hitlerjugend habe er sich bereits im Alter von neun Jahren freiwillig gemeldet, obwohl der Eintritt erst mit zehn möglich war.

Jüdische Mitschüler verschwanden

Die Pädagogen und der Unterricht waren zwar überwiegend vom Geist des Nationalsozialismus indoktriniert, aber es habe auch Ausnahmen gegeben. Er könne sich noch gut an ein Reclam-Heft im Deutschunterricht „Nathan der Weise“ von Lessing erinnern. Rassenkunde wurde an allgemeinbildenden Schulen als Unterrichtsfach nicht gelehrt, so Heller, aber in Lehrmaterialien im Fach Biologie spielte das durchaus eine Rolle. Wenn jüdische Mitschüler aus der Klasse verschwanden, wurde das entweder nicht näher hinterfragt oder mit Ausflüchten beantwortet. Von den Konzentrationslagern wusste man zwar, die Vernichtungslager in Polen waren dagegen weithin nicht bekannt, so Heller.

Als junger Soldat im Krieg habe er viel Glück gehabt. Zum einen war er in Italien eingesetzt und nicht in Russland und zum anderen sei er als Flakhelfer ohne unmittelbaren Fronteinsatz „Auge in Auge“ geblieben. Einen Orden als Flak-Kampfabzeichen nach einem bestimmten Punktesystem für Abschüsse habe er auch erworben. Seinen Dienst an der Flak habe er auch lieber verrichtet, als Zuhause dem vielfachen Bombardement der Alliierten in den deutschen Städten ausgesetzt gewesen zu sein, wie es die Zivilbevölkerung war. Darüber hinaus fügte sich sein Kriegsdienst in Italien insofern glücklich, als er in amerikanische Gefangenschaft geriet, mit frühzeitiger Entlassung bereits 1947.

Ob es eine Schuld der Deutschen am Krieg gebe, fragte Patricia Kletke eher rhetorisch. Hellers unmissverständliche Bejahung war die spontane Antwort, „schließlich hat Deutschland mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg ausgelöst“.

„Mischlinge“ in der Familie

Auch von seinem unmittelbaren persönlichen Umfeld aus der Familie wusste Heller zu berichten. Seine Halbschwester mit jüdischer Abstammung als „Mischling erster Ordnung“ nach den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 durfte einen sogenannten Arier nicht heiraten, sein Halbbruder, ebenfalls mit jüdischer Abstammung und Mischling erster Ordnung habe die Feldzüge in Polen 1939 sowie in Frankreich 1940 noch mitgemacht, sei dann aber aus der Wehrmacht entlassen und beim Bau des Westwalls eingesetzt worden. Später war ihm die Flucht in die Schweiz gelungen.

Warum er wiederholt als Zeitzeuge auftrete? Er mache das seit 20 Jahren als Beitrag zur Bewältigung jüngster deutscher Geschichte und vor allem als Mahnung an ein „Nie wieder“. Passend überreichte Schulleiterin Stephanie Baalmann dem Referenten zum Dank eine weiße Rose, symbolisch für die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ der Geschwister Sophie und Hans Scholl, Namensgeber der Oberschule.